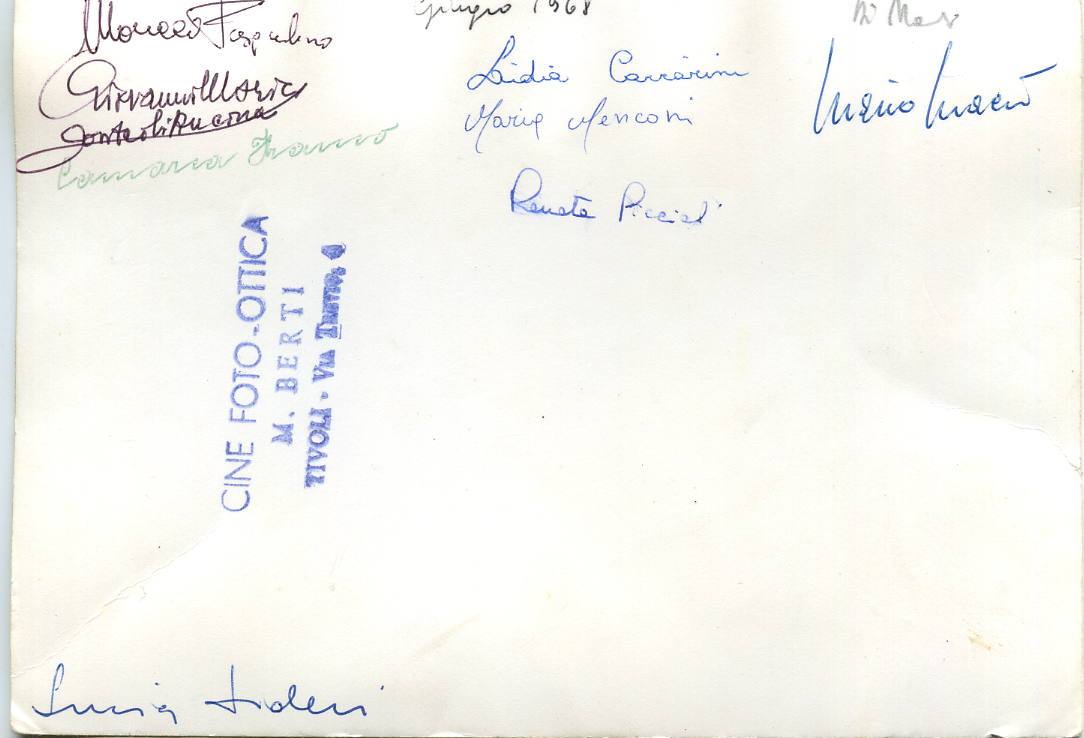

Foto (e retro, con le firme di alcuni liceali) relativa all’incontro con il poeta Alfonso Gatto (1909-1976), svoltosi nella Sala del Trono di Villa d’Este nel giugno 1968.

Un poeta d’azione: a quarant’anni dalla morte, la «lezione» di Alfonso Gatto ai liceali nel giugno del ‘68

Ci sono intellettuali che nel rifarsi al mondo ne prendono subitaneamente le distanze, quasi fosse appunto nello spazio che si crea tra sé e l’oggetto la equa misura del proprio operare, che si sublima nel distacco anziché nella partecipazione; ed altri, invece, che nel riprodurlo si calano integralmente nel mondo, assumendone bellezze e distorsioni, opacità e nitore, leggerezza e gravame, anima e sangue. Alfonso Gatto, che ci salutava in quel triste 8 marzo del ‘76, era tra questi ultimi. Facendosi carico della propria contemporaneità con la sola lente, aguzza, della poesia declinata nei più singolari modi – versi, prosa, pittura, saggio, articolo di giornale. Se pensiamo a Gatto, con fare ludico, verrebbe da dire che nomen, nel caso, è davvero omen; perché Gatto sgattaiolava con quegli occhi chiari puntati sulla vita in una continua estasi di parole raggomitolate e poi sciolte nell’aria e su carta, acquerelli tenui, sbuffi di ironia e sbalzi di pressione dalla risata all’ira. Mai fermo. Mai domo. Elegante sempre. E sempre uomo del suo tempo. Appunto dentro il mondo che, dopo la guerra, accelerò senza più fermarsi. Gatto ci salì sopra, improvvisamente tachicardico, con la sua scrittura elegante, ritmica, suadente, scherzosa ma non troppo, semplice nel senso di comprensibile, mai scadente o sciatta.

Non si sottraeva al confronto, Gatto. Voleva sentirsi nel perimetro della competizione; non arbitro, non spettatore asettico. E lo fu anche nei momenti più drammatici del Paese: la poesia resistenziale non può essere slegata dalla attività politica, ed è per questo che ancora batte, tanto nei cuori candidi che in quelli malconci, con una emozione che in un colpo annulla il tempo e ci proietta lì dove l’Italia recuperava la sua dignità prima ancora che la sua storia. Gatto era un poeta popolare di versi abitabili. Un poeta di endecasillabi e d’azione, oltre la gabbia dei formalismi e della critica accademica. Era al di qua della barricata, sempre: quando inseguiva i ciclisti del Tour, punzecchiava i nuovi miti del pallone, gigioneggiava sui divi di Hollywood come sul vicino della porta accanto che te lo ritrovavi in un telequiz di Bongiorno, picchiava duro sui politici e sugli amministratori che permettevano lo scempio dei paesaggi e delle città, girava allegramente con gli amici più fidati in Costiera, per la sua Salerno o a Roma, a Spoleto, s’emozionava per il Milan, la Salernitana “squadra femmina”, ascoltava per ore Luigi Tenco tra boccate di fumo denso e soprattutto sentiva gli odori, avvertiva le emozioni, ritraeva i colori che tutti sentivano, avvertivano, ritraevano.

Solo che lui era un poeta. Ed è così che voleva proiettarsi nella posterità, pur ebbro di quotidiano: «Il miglior modo di essere ricordato credo sia di capitare nella memoria di un ragazzo, di un uomo, nel mezzo dei suoi pensieri o di diventare uno dei suoi pensieri. Quante volte lei si è trovata per strada o affacciata al balcone o a letto o in un momento qualunque della sua esistenza in cui lei credeva di essere sola con sé e con i suoi pensieri, e ad un certo punto in mezzo a questi propri pensieri le è venuto un verso di un poeta che di quegli stessi pensieri sembrava essere l’interprete e la voce: ecco, a questo aspira un poeta». Il lei di questa dichiarazione programmaticamente poetica, eppure così spontanea, evocativa, è una studentessa del liceo classico di Tivoli a cui Gatto risponde durante un lungo incontro a Villa d’Este, nel giugno del ’68, organizzato dalla scuola. Lo scrittore parla ai giovani, in mezzo ai giovani: abbattendo la distanza tra l’intellettuale, premiato e riconosciuto, e la platea che preme per veder riconosciuta la propria identità. E la propria voglia di cambiare il mondo. Soffia il vento della rivolta, in quell’anno; e persino la provincia italiana è scossa dai fremiti della parola rivoluzionaria.

Gatto si muove vivo e vegeto, per sua ammissione, nonostante «le lodi della lunga biobibliografia»; e da pari a pari si rivolge alla platea. Ai giovani non raccomanda di frenare i loro impeti o di attenuare le proprie velleità; e neppure di lasciare intatti i ponti con il passato, perché le generazioni che verranno debbono legittimamente misurarsi con quanto di vecchio si vuole abbattere e quanto di nuovo ricostruire. Ma – dice Gatto – nulla può essere accantonato con dolore, il dolore che l’esperienza della vita trascina con sé, e nulla può essere edificato senza accettare la propria parte di responsabilità, «perché uno dei più grandi rivoluzionari, e mi appello a Cristo, non mandò un altro a morire sulla croce, ci andò a morire lui e questa è ancora la verità che conta». E ancora: «Più si è indipendenti e più si ha personalità, più si va incontro alla responsabilità e al pericolo e all’inimicizia che intorno a noi creiamo con il nostro gesto autentico e indipendente. Quindi io devo incoraggiare l’indipendenza, e la incoraggio non con le mie parole ma con quello che ho fatto io, con quello che sono stato».

Quei liceali Gatto li vede e li tratta come ragazzi suoi, li incoraggia ad avere coscienza morale, li avvisa che nulla gli sarà risparmiato. L’esempio non è un surrettizio principio di sovranità, ma più semplicemente una esortazione esperienziale. «Vi dirò come a mio figlio: guarda per fare così a me è andata così, devi essere capace di affrontare la vita, la fame, il freddo, la paura dell’esilio, la paura della morte, non con le parole ma con stati concreti, quotidiani, nei quali ci imbattiamo ogni minuto essendo capaci di resistere». Questa dunque la morale, tirata in estrema sintesi: «Si può far tutto contro il proprio padre ma non vivendo dei soldi del proprio padre». Batte appunto sul senso di responsabilità, Gatto. E non lo fa lisciando il pelo agli adolescenti o viceversa chiudendo con il lucchetto della supponenza la porta del dialogo; bensì diradando con pochi ma chiari incisi la nebbia ideologica che aveva avvolto e disinnescato quanto di buono quegli aneliti progressisti stavano producendo: «Il poeta è un mestiere da cicala ma io faccio l’elogio della proba formica. E invito i giovani a sostenere tutte le proprie ragioni, tutte le proprie illusioni, tutte le proprie rivendicazioni, tutte le proprie rivoluzioni, a essere comunisti, cinesi, quello che vogliono, però ad avere chiaro che per qualunque di queste cose bisogna lavorare sino all’ultimo e tutti i giorni, che il lavoro non finisce mai, che i finalismi non sono finalismi tanto lontani da farci dimenticare la nostra parte di presente, che soltanto quello che noi facciamo riusciamo a ottenere».

Verso l’età dei suoi interlocutori Gatto mostra accondiscendenza e paternalismo solo quando sottolinea che «i giovani non sono i fortunati dell’esistenza», perché si trovano appunto «negli anni in cui si decide una volta per sempre se essere stupidi o intelligenti, buoni o cattivi, illuminati dalla presenza degli altri o chiusi dal proprio egoismo». Forse parafrasava Paul Nizan che, in Aden Arabia, scrisse: «Avevo vent’anni. Non lascerò dire a nessuno che è la più bella età della vita». Ma è proprio per questo, sul filo delle incomunicabilità, che il muro generazionale deve essere sgretolato. «Perché è partendo dalla giusta conoscenza e riconoscenza di chi vi ha preceduto – sottolinea – che voi potete più capire di voi stessi e avete più ragioni per far valere le vostre ragioni, dissentire, farvi valere». Candore di “povero poeta”, come Gatto stesso amava definirsi con quel tratto di solare sincerità che continua a riscaldarci con le sue rime d’eterno. A quarant’anni dalla tragica morte, è un lascito raro come un tesoro che va gelosamente, e con affetto, custodito per sempre.

Francesco de Core

Domenica 6 Marzo 2016, 09:23